設計された“感情”に、僕らは揺さぶられる

ジョン・メイヤーのギターは、どこか冷たい。

でも、その冷たさの中に、どうしようもなく人間的なぬくもりが潜んでいる。

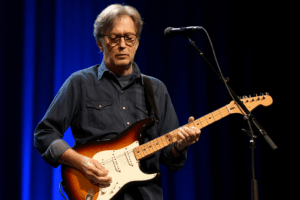

彼は、クラプトンやヘンドリックスの系譜として語られることが多い。

でも本質はそこじゃない。

彼は、ギターを“鳴らす”のではなく、“設計”している。

コード進行の起伏、音色の湿度、リズムの揺らぎ、空気の密度。

それらをすべて設計図に落とし込んだ上で、あたかも“偶然”弾いたかのように見せる。

その演奏は、戦略なのか?

それとも、本能か?

答えは、たぶんその“境界線”にある。

https://open.spotify.com/artist/0hEurMDQu99nJRq8pTxO14

https://www.youtube.com/watch?v=Fo4746d1L4Y

“Neon”に込められた、神経質なまでのバランス感覚

《Neon》を初めて聴いたとき、あなたは「うまい」と思うだろう。

でも、何度も聴くうちに、その“うまさ”が怖くなってくる。

ベースノートは親指で押さえ、

高音部はスラップで跳ね、

中音域はミュートしたままリズムを刻み続ける。

手の構造を完全に無視したような動き。

しかもそれを、自然に、涼しい顔でやってのける。

ジョン・メイヤーは、「ラブソングの入り口」にすら設計を持ち込む。

この徹底された“意識”こそが、彼のギターの現代性なのだ。

感情を押し付けず、“温度差”で泣かせるギター

クラプトンの音が“叫び”なら、

ジョン・メイヤーの音は“無言の視線”だ。

彼は泣かせようとはしない。

むしろ「泣くかどうかは、あなたに任せる」と言わんばかりに、感情の“余白”を残す。

《Gravity》はまさにその象徴。

重力というブルースを、彼はただそこに“置く”。

感情の起伏はない。盛り上げもしない。

でも、その無表情な音に、リスナーの心が勝手に動かされる。

それは、もはや“ギタリスト”というより、空間の設計者だ。

アンチロックスターというスタイル

ジョン・メイヤーは、ロックスターだ。

だけど彼は、ロックスターの“顔”を持たない。

SNSでは皮肉っぽく、

ライブではバンドに溶け込み、

ステージでも“語らない”ことを選ぶ。

でも、それでも彼の音は、なぜか主役になる。

「前に出ないことで、前に出る」──そんな逆説的な在り方が、

SNS時代の“疲れた耳”にちょうどいいのかもしれない。

彼はクラプトンの“痛み”を引き継ぐのではなく、

“設計と理解”に置き換えて、次の世代へとブルースを渡している。

まとめ

戦略と本能の“ど真ん中”を歩く音

ジョン・メイヤーの音は、考えてから感じる。

「美しい」より先に、「うまい」「冷静」「設計されている」と感じる。

でも、その思考の先に、ふと感情がやってくる。

クラプトンが“痛みのブルース”を弾いたように、

メイヤーは“温度差のブルース”を弾いている。

それはたぶん、現代の僕らにちょうどいい“距離感”なのかもしれない。

この記事は音楽メディア「クロマティック」によって執筆されました。