ルシールと共に生きた男

夜の静寂に、一筋のギターの音が沁みわたる。

その音が、まるで言葉のように語りかけてくる。

――それが、BBキングのギターだ。

彼の音楽は、“技術”というより、“祈り”に近い。

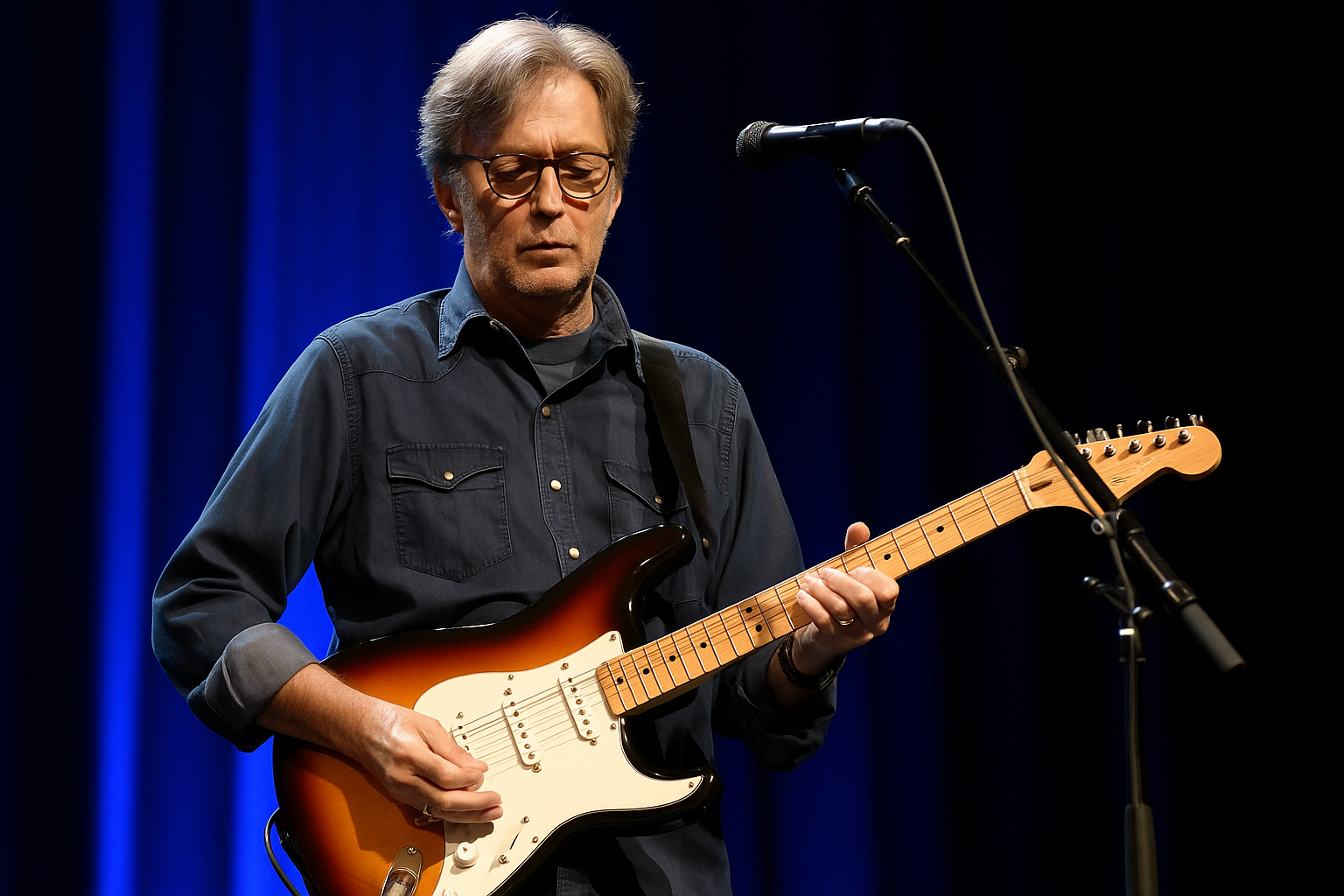

ブルースという古い地層から湧き出るような感情を、彼は一本のギター「ルシール」に託して世界中に伝えてきた。

なぜBBキングのギターは、これほどまでに人の心を打つのか。

本稿では、彼のプレイスタイルや音の背景にある“魂の構造”に迫りながら、ブルースの本質に触れていく。

Spotifyのプレイリストと、代表曲の映像もぜひ体験してほしい。

【Spotify】

【YouTube】

(※”The Thrill Is Gone” Live)

“引き算の美学”が生み出す感情の揺らぎ

ひとつの音が語る、長い物語

BBキングのギターは、決して速くない。

しかし、その一音には、何十年もの人生が込められている。

彼は余分な音を削ぎ落とすことで、感情の純度を極限まで高めていた。

早弾きの華やかさとは真逆の、“間”と“抑制”による表現。

それが、BBキングの音楽を唯一無二のものにしている。

彼の指先から生まれる音には、痛みと優しさが共存している。

だからこそ、聴く者は自分の人生を重ねてしまうのだ。

ブルースとは、悲しみを美しさに変える魔法

ブルースの本質は、「悲しみをどう扱うか」にある。

BBキングは、その感情を“嘆き”ではなく、“美しさ”に昇華してきた。

彼の代表曲『The Thrill Is Gone』では、恋の終わりがテーマになっている。

しかしその旋律は、ただの失恋ソングでは終わらない。

哀しみの中にある気高さや、前を向くための静かな力強さを感じさせる。

ブルースは“悲しい音楽”ではない。

それは、“悲しみから立ち上がる音楽”だ。

そしてBBキングは、その最前線に立ち続けた語り部だった。

ギターで“会話”を紡いだブルースの王

ルシールとの対話、そして観客との呼吸

BBキングの演奏は、常に対話だった。

それは彼のギター「ルシール」との対話であり、聴衆との対話でもある。

彼はフレーズを弾き、そして“聴く”。

その間に生まれる呼吸のような間合いが、観客との一体感を生む。

単に「演奏する」だけではない。

感情を共有し、会話を紡ぎ、物語を描いていく。

BBキングのライブが“心に残る”理由は、そこにある。

BBキングが遺した“ブルースの入口”

彼の音楽は、ブルースの深さと豊かさを、初心者にも開いてくれる。

難しい音楽理論ではなく、心の動きそのものを音にしたような彼のプレイは、誰にでも響く普遍性を持っている。

BBキングは、ブルースの敷居を下げたのではない。

むしろ、その本質を丁寧に差し出したのだ。

まとめ:BBキングの音は、今も心で鳴り続ける

BBキングが生涯をかけて奏でた音楽は、テクニックを超えた“語り”だった。

その一音には、愛があり、哀しみがあり、そして希望があった。

彼の音を聴くことは、ブルースを知ること。

そして、それは人生と向き合うということでもある。

たとえBBキングがステージを去っても、そのギターの響きは、これからも多くの人の心で鳴り続けていくだろう。

この記事は音楽メディア「クロマティック」によって執筆されました。