「音は、痛みの最小単位である。」

文:クロマティック編集部

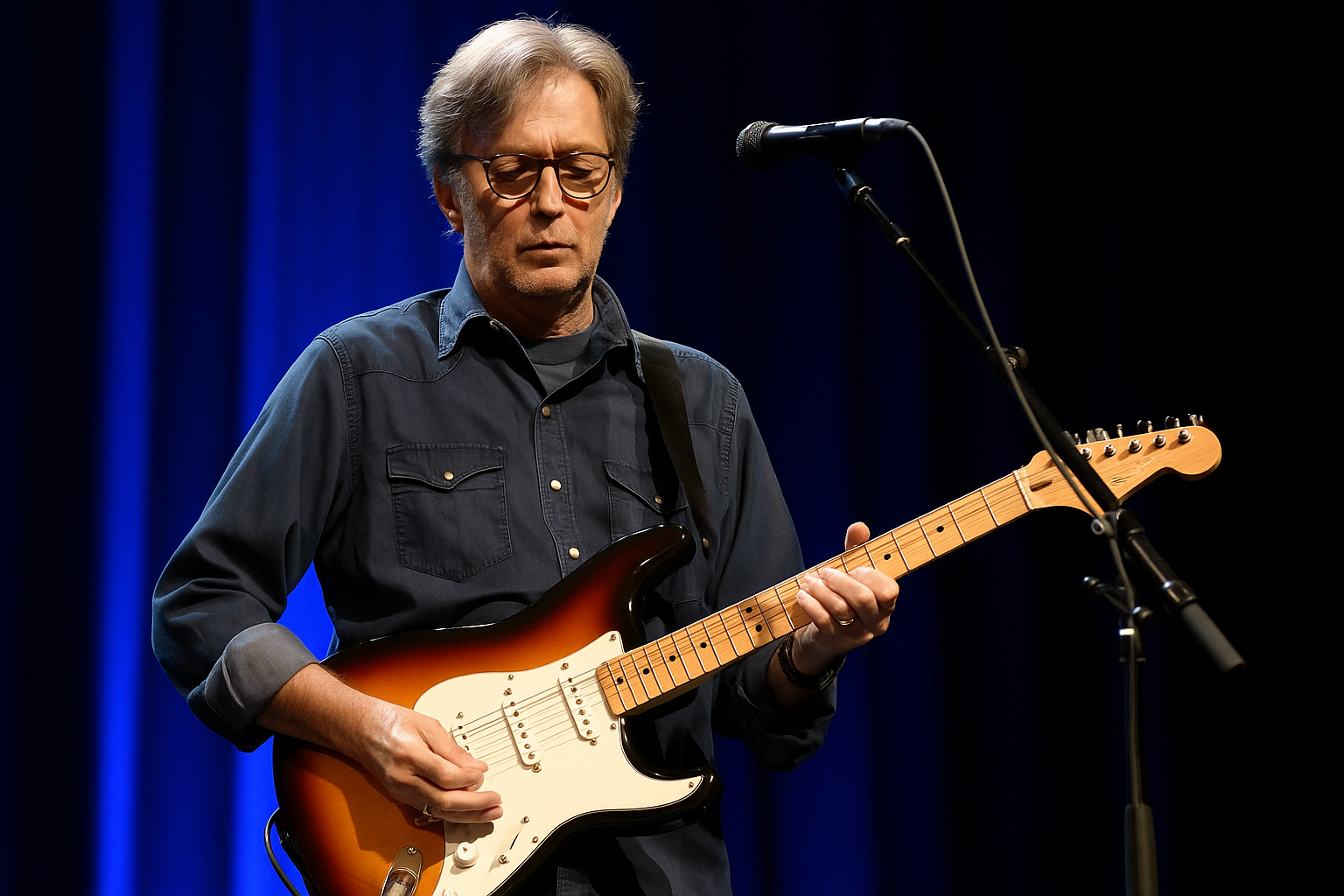

▍第1章|クラプトンは“ブランド”だった。だが、本人はそれを拒んだ。

ロンドン地下鉄の壁に、かつて書かれた言葉がある。

“Clapton is God.”

“Slowhand”と呼ばれたその男は、圧倒的なプレイアビリティとブルース魂で、60年代の若者の“神”になった。

だが、クラプトン自身はその称号を嫌った。

彼の音は、むしろ──無名になりたい男の叫び。

自己否定と自己肯定が、1音ごとにぶつかり合っている。

ブランドになった瞬間から、彼の音は「語る」ことをやめ、「祈る」ようになった。

▍第2章|ブルースは“構造”ではなく“問い”である

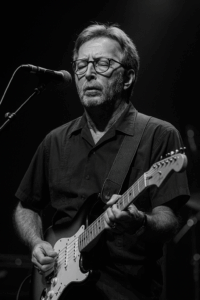

クラプトンの音楽は、いつだってシンプルだ。

コードは3つ、スケールはペンタトニック。

だが、その“間(ま)”には──

**「人生の矛盾」**が詰まっている。

《Tears in Heaven》のコード進行は、美しい。

だが同時に、あまりにも無防備だ。

構造だけ見れば凡庸。しかし、音の“置き方”が異常に深い。

彼はコードの上にフレーズを“乗せて”いない。

むしろ、そこに**「迷い」**を残している。

これが“グルーヴ”ではなく、“間(ま)”。

そこにあるのは戦略ではなく、感情の圧縮だ。

▍第3章|クラプトンは「失敗」し続けてきたギタリストである

彼のキャリアは、チャートでは測れない。

「スーパーバンド」も何度も解散し、「ポップス」にも何度も擦り寄った。

だが、クラプトンだけはずっと“ブルース”を離さなかった。

それはジャンルではない。彼にとっての──生き残るためのプロトコルだった。

「叫びたくて、弾いた。

弾くしかなかった。」

▍第4章|戦略を持たない者だけが、“本物”を掴むことがある

クラプトンは“戦略家”ではない。

むしろ、壊れることを恐れずに、音楽にすべてを預けてきた。

その結果、残ったのが《Layla》《Tears in Heaven》《Wonderful Tonight》。

どれもが──

“本気で愛し、本気で壊れたあと”の音だ。

ビジネスの世界なら、これは“非合理”。

でも音楽においては、**「壊れた者が持つ説得力」**こそが、ブランドを超える。

▍終章|クロマティックな視点で見るクラプトン

Chromaticは、“音の隙間”を愛するメディアだ。

クラプトンのように、**「完璧じゃないことの価値」**を信じている。

彼の音楽が証明しているのは、きっとこんなことだ。

「戦略の外側に、魂はある。」

クラプトンのギターは、マーケティングでも、ポップでも、SNS映えでもない。

ただ──生きるというエネルギーが、そのまま指先に流れ込んでいた。

🎧 LISTEN THIS

🎥 Eric Clapton - Tears in Heaven (Live at Royal Albert Hall)

🎧 Spotify プレイリスト:Eric Clapton Essentials

▶ Next Article

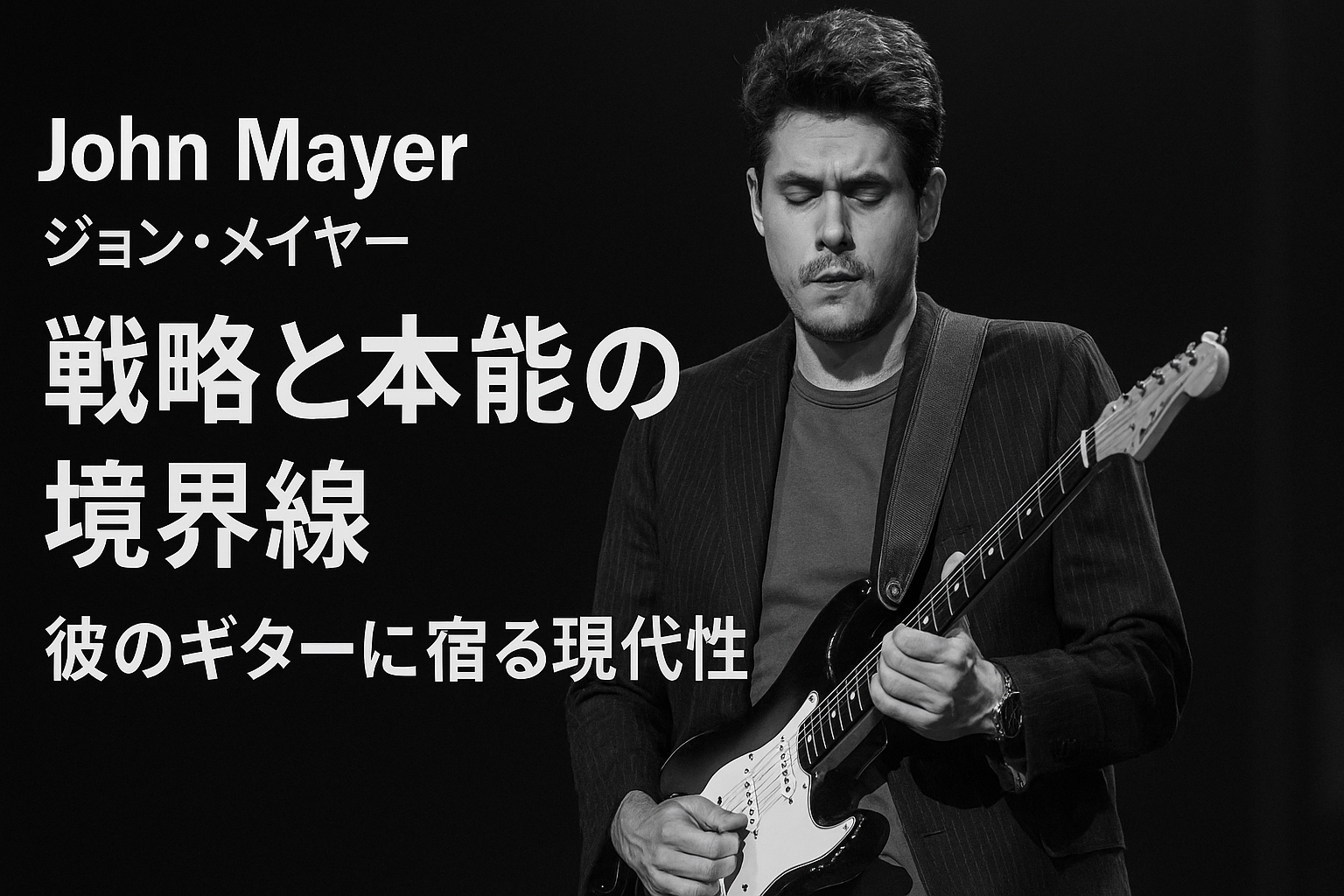

「戦略と本能の境界線:John Mayerのギターに宿る現代性」

📝 あとがき:

#クロマティックレビュー で感想投稿もぜひ。

ギターは語らない。でも、語ってしまう何かがある。

その“間(ま)”を、私たちはこれからも読み解いていきたい。