幕が上がる、その瞬間に終わりがある

Miley Cyrusの『Easy Lover』は、恋の終わりを描いたバラードだ。

けれど、それは泣き崩れるような別れではない。

舞台の幕が上がり、ライトが照らす中で、彼女は自らその“終わり”を演じきっていく。

本音と装い、痛みと華やかさ──そのすべてを飲み込んだ上で立つ、表現者としてのステージがそこにはある。

“Easy Lover”という逆説のラベル

“Easy Lover(イージー・ラバー)”とは、簡単に恋に落ち、簡単に壊れる関係を指す言葉だ。

けれどMileyはこの言葉を自虐でも皮肉でもなく、「そうあろうとした自分」への赦しとして歌っている。

傷つくことに慣れすぎた心が、やさしさに臆病になっていく。

その逃げ場のない空気が、彼女の低く穏やかな声に染み込んでいる。

抑制された構成が語る“諦め”の美しさ

この楽曲は、派手な転調や大サビといった“感情の爆発”を一切見せない。

むしろ、その手前で止まる。

リズムも音数もシンプルで、ギターとシンセが淡々と循環する中、声だけが少しずつ深く沈んでいく。

その構成はまるで「泣くことすらやめたあと」の静けさで、聴く者の胸にじわじわと届く。

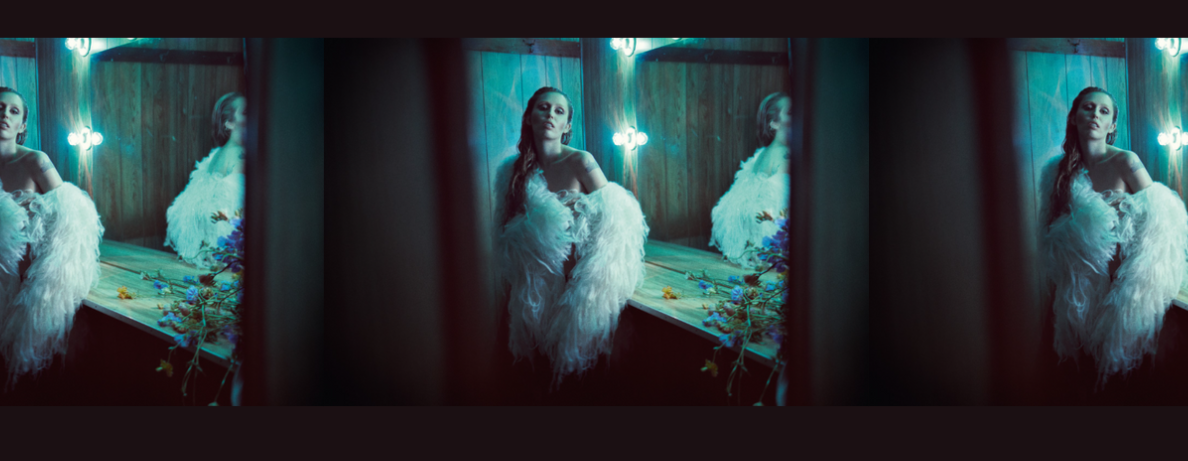

ミュージックビデオ──きらめきのなかで崩れる心

MVでは、ショウガールのような衣装をまとい、Mileyは煌びやかなステージに立つ。

だが、その瞳はどこか遠くを見つめ、笑顔はどこか空虚だ。

照明が落ち、鏡の前でひとりきりになるカットでは、きらめきが嘘だったことを静かに告げている。

恋を終えるとは、誰にも見えない場所で、そのすべてを脱ぎ捨てることなのかもしれない。

“終わる”ことを肯定するということ

『Easy Lover』は、恋の終わりを否定せず、美化もしない。

ただ、「終わったという事実」を、そのままステージに立たせている。

そこに涙も叫びもいらない。

淡々と、その感情を最後まで演じきること──それが、Miley Cyrusというアーティストが魅せた“感情の演出”だった。